オゾンの除菌効果について

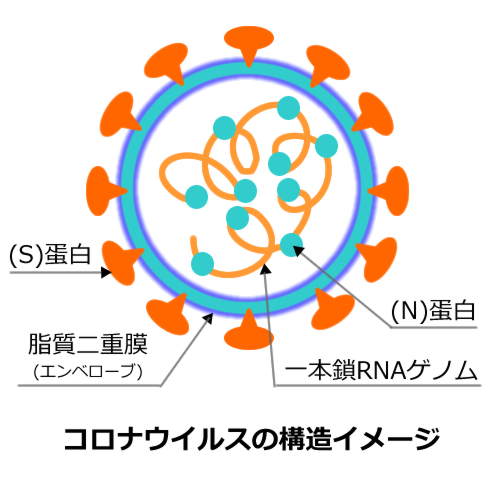

コロナウイルスの構造と増殖方法

ウイルスは、DNAもしくはRNAの1本鎖しか持たず、自己増殖できない。

そのため、他の細胞(宿主細胞)に吸着し他の細胞の機能を利用して増殖する。

増殖方法

- (S)蛋白が宿主細胞に吸着

- 脂質二重膜(エンベローブ)が宿主細胞の細胞膜と融合

- ウイルスが宿主細胞内部に入り込む

- (N)蛋白・RNAなどが宿主細胞に注入される

- 宿主細胞の機能を利用して、ウイルスが作られる

[用語]

| 脂質二重膜(エンベローブ) | : | (N)蛋白やRNAを覆っている |

| (S)蛋白 | : | 脂質二重膜(エンベローブ)に配置されているタンパクで、これが宿主細胞に吸着する |

| (N)蛋白 | : | RNAを覆うタンパク質の殻 |

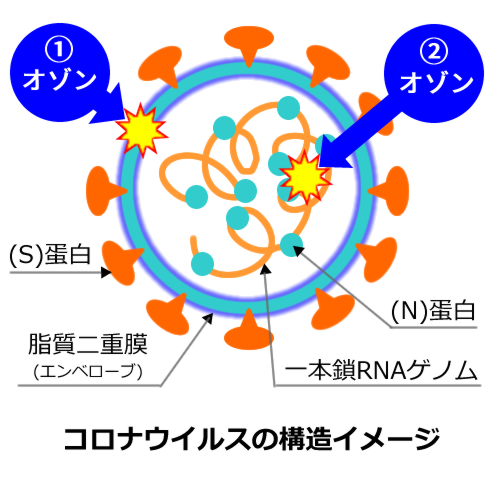

オゾンの除菌メカニズム(コロナウイルス)

| ① |

|

||||||

| ② |

|

||||||

| いわゆる①と②のマルチポイント攻撃 | |||||||

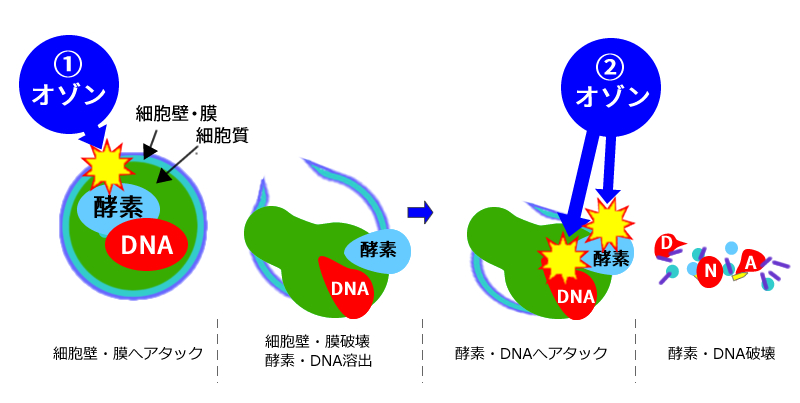

オゾンの除菌メカニズム(細菌)

| ① |

|

||||

| ② |

|

||||

| いわゆる①と②マルチポイント攻撃である⇒耐性菌ができない | |||||

除菌効果(オゾンガス)

ほとんどの病原性細菌は、1ppm程度のオゾンガス濃度で除菌できると推測します。

| オゾンガス濃度 (ppm) | 除菌可能な微生物(湿度70%以上の場合) |

|---|---|

| 0.5〜1.0 | 大腸菌(E.coli)、乳酸菌(Lactobacillus) |

| 1.0〜5.0 | 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus)、サルモネラ(Salmonella) Bacillus族細菌芽胞、Clostridium属細菌芽胞 青かび(Penicillium) |

| 5.0〜10 | 黒カビ(Aspergillus)、Bacillus族細菌芽胞、Clostridium属細菌芽胞 |

除菌効果(オゾン水)

- コロナウイルスは、インフルエンザウイルスの構造と同類型

- インフルエンザウイルスは、オゾン水と20秒接触時

4mg/Lオゾン水 ⇒ 99.999%不活化 レベル

1mg/Lオゾン水 ⇒ 99%不活化 レベル

| ウイルス名 | 単純ヘルペスウイルス | インフルエンザウイルス | アデノウイルス |

|---|---|---|---|

| 接触時間 | 20s | 20s | 20s |

| オゾン水4mg/L | 10<2.5 | 10<2.5 | 10<2.5 |

| オゾン水1mg/L | 104.8 | 105.5 | 10<2.5 |

| 蒸留水 | 105.8 | 107.5 | 103.5 |

・TCID50とは「Tissue Culture Infectious Dose 50」の略、50%組織培養細胞感染率を示す。表中の数値はTCID50、10<2.5は検出下限を示す。

各除菌方法の特徴

| 種類 | 特長 | 留意点 | |

|---|---|---|---|

| ガス | オゾンガス | 酸素に戻る環境にやさしい物質 除菌効果が高い 副生成物が生成しない |

有毒 独特な臭気 残留ガス処理必要(高濃度のみ) 金属腐食・樹脂侵食(高濃度のみ) |

| エチレンオキサイドガス (EOG滅菌) |

ガスが残留する 医療器材への使用が多い 金属腐食・樹脂侵食がない |

有毒、発がん物質 エーテル臭 残留ガス処理が必須 |

|

| ホルマリンガス | ガスが残留する エチレンオキサイドより使用濃度は低い 金属腐食・樹脂侵食がない |

有毒、発がん物質、刺激臭 残留ガス処理が必須 |

|

| 液体 | オゾン水 | 酸素に戻る環境にやさしい物質 除菌効果が高い 副生成物が生成しない |

残留性がない 金属腐食・樹脂侵食(高濃度のみ) 揮発し、オゾン臭 |

| 次亜塩素酸 | 除菌剤として様々な分野で使用 残留性が高い |

有機塩素化合物(トリハロメタン等)の副生成物の生成 | |

| アルコール類 | 高濃度で除菌効果が高い 揮発性あり |

揮発性あり 手荒れ アルコール臭 引火性あり |

|

| 他 | 紫外線 | 生活環境や様々な分野実績あり ランプ照射で、残留物なし |

除菌した菌の回復に注意 |

除菌方法の比較(ガス)

| オゾンガス | エチレンオキサイドガス | ホルマリンガス | |

|---|---|---|---|

| 除菌メカニズム | 細菌・ウイルスのDNA/RNA、蛋白と反応、酸化分解することで、除菌 | ||

| 使用濃度 | 低 | 高 | 中 |

| 発がん性 | 無し | 有り | 有り |

| 対象物への残留性 | ほとんどなし (自己分解する) |

残留注意 (分解し難い) |

残留注意 (分解し難い) |

| 取扱易さ | 易 | 難 | 難 |

除菌方法の比較(液体)

| オゾン水 | 次亜塩素酸水 | アルコール | |

|---|---|---|---|

| 除菌メカニズム | 細胞壁・膜の構造破壊 酵素・DNA破壊 耐性菌できない |

- 酵素損傷(阻害) 耐性菌できる |

酵素損傷(阻害) 細胞壁・膜脂質破壊 耐性菌できる |

| 使用濃度 | 0.5~数mg/L | 50mg/L以上 | 50〜90%程度 |

| 環境等への影響 | ほとんどなし (自己分解する) |

有毒な塩素ガスや 副生物生成 |

手荒れ、食品変性、 |

| 取扱易さ | 易 | 難 | 易 |

| 除菌力 | 大 | 小 | 中 |

除菌方法の比較(その他)

| オゾンガス | 紫外線 | |

|---|---|---|

| 除菌メカニズム | 酵素・DNAを破壊 | DNA構造を変化 |

| 発がん性 | 無し | 有り(皮膚がん) |

| 除菌特性 | 耐性菌できない | 除菌した菌の回復に注意 |

| 除菌範囲 | 対象物の内部まで除菌 | 対象物の表面のみ除菌 |

| 環境等への影響 | ほとんどなし (自己分解する) | なし |

| 取扱易さ | 易 | 易 |

除菌のオゾンの利用例

| 種類 | 適応例 |

|---|---|

| オゾンガス |

屋内燻蒸除菌

装置内燻蒸除菌

|

| オゾン水 |

オゾン水ミストの噴霧

装置内噴霧

|

オゾンの安全性(ガス)

許容値

- 0.1ppm 日本産業衛生学会(1985年)

- 0.1ppm ACGIH(1961年)

1日8時間、週40時間程度の労働時間中に、肉体的に激しくない労働に従事する場合の暴露程度の算術平均(可逆的な若干の変化は身体機能の低下をもたらさなければ許容する立場)。

ただし、0.1ppm以下の濃度であっても注意が必要です。

オゾンの作用

| オゾン(ppm) | 作用 |

|---|---|

| 0.01~0.02 | 多少の臭気を覚える。(やがて馴れる) |

| 0.1 | 明らかな臭気があり、鼻やのどの刺激を感じる |

| 0.2~0.5 | 3~6時間暴露で視覚を低下する |

| 0.5 | 明らかに上部気道に刺激を感じる |

| 1~2 | 2時間暴露で頭痛、胸部痛、上部気道の渇きとせきが起こり、暴露を繰り返せば慢性中毒にかかる |

| 5~10 | 脈拍増加、体痛、麻酔症状が現れ、暴露が続けば肺水腫を招く |

| 15~20 | 小動物は2時間以内に死亡する |

| 50 | 人間は1時間で生命危険となる |

オゾンの安全性(液体)

4mg/Lのオゾン水を手指の除菌に使用した場合、皮膚等に対する毒性はなく、人体に悪影響を及ぼさないと考えます。

| 試験名(動物試験にて) | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 細胞毒性試験 | 皮膚細胞に影響を及ぼさないか | 影響なし |

| 感作性試験 | オゾン水曝露によるアレルギー障害を観察 | 障害なし |

| 目粘膜刺激試験 | オゾン水が目に入った時の刺激性の有無 | 刺激なし |

| 皮膚蓄積刺激性試験 | 連続してオゾン水で手を洗った場合に、皮膚又は擦過皮膚を刺激しないか | 刺激なし |

オゾン水に対する安全性試験として、医療器具及び医療材料の毒性ガイドラインにおける表面接触用具の分類に沿った試験方法を適用しました。

お問合せ/Contact

オゾン事業室 システム営業グループ

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号

住友商事竹橋ビル4階

TEL:03-3217-2814

FAX:03-3217-2824